Dans notre étude des spiritualités, intéressons-nous aujourd’hui à l’hindouisme, et plus particulièrement à une de ses écoles : le raja-yoga. Nous l’étudierons en prenant pour base le livre « Raja-yoga », recueil de conférences de Swami Vivekananda, paru en 1895 et accessible gratuitement ICI.

Philosophe, intellectuel et maître à penser, on connaît autant Swami Vivekananda pour sa vulgarisation des yogas hindous et pour les connaissances qu’il a transmises à un Occident encore inculte en matière de spiritualité orientale que parce qu’il fut disciple du grand mystique indien Ramakrishna.

Le principe du raja-yoga

Dans ses conférences, Vivekananda prend soin d’expliquer la nature du raja-yoga, une discipline intellectuelle, physique et même mentale puisqu’elle consiste, comme les autres yogas, à maîtriser et contrôler cette bête instable qu’est notre mental.

Ainsi, au travers de différents exercices, le pratiquant de ce yoga (qu’on appelle un « yogi ») doit apprendre à calmer ses pensées, à se concentrer, à méditer et, au terme de sa pratique, à voir grâce à son esprit affiné les choses telles qu’elles sont réellement, c’est-à-dire à voir le monde sans le prisme déformant de l’ego, du désir ou encore de la peur.

Cette idée selon laquelle nos esprits, naturellement instables, seraient incapables de percevoir les choses telles qu’elles sont véritablement n’est pas propre à l’école du raja-yoga, ni même à l’hindouisme. Elle est également une idée centrale du bouddhisme, une spiritualité dans laquelle, là aussi, l’éveil passe par la destruction du prisme de l’ego, et par la réalisation de la Vérité.

Et vérité parmi les vérités, la réalisation du Soi est l’objectif ultime de l’hindouisme, et donc du raja-yoga. Cette réalisation consiste à comprendre intimement (à concevoir comme une évidente certitude) que nous ne sommes pas notre corps physique périssable, ni notre intellect changeant, mais que nous sommes en réalité le Soi, une essence immortelle, permanente et immuable.

La nature du Soi

Ce Soi, dit Vivekananda, « repose dans une paix imperturbable », à la manière d’un rocher, solidement enfoncé dans le sol et parfaitement insensible à la tempête.

Réaliser le Soi, c’est donc découvrir que nous sommes immortels et que rien ne peut perturber notre paix, pourvu que nous cessions de croire, à tort, que notre existence se résume à celle de notre corps physique. C’est la philosophie du raja-yoga, et elle est proche de celle des autres yogas hindous, comme le jnana-yoga (prononcez « niana-yoga »).

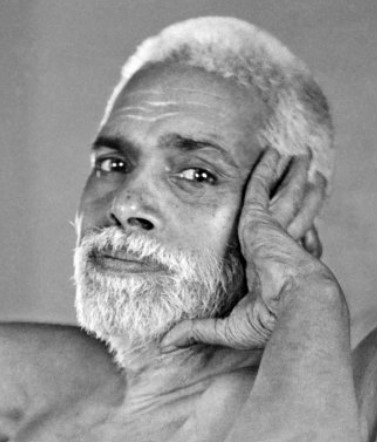

Ramana Maharshi, illustre figure de l’hindouisme contemporain et partisan du jnana-yoga, comparait l’existence à un film projeté sur un écran de cinéma, et le Soi à cet écran. Ainsi, disait-il, si l’écran est indispensable pour que le film soit visible, il n’est en rien concerné, ni touché, par ce qui se passe dans ce film. Projeter l’image d’un brasier sur l’écran ne lui causera aucune brûlure. Il en est de même pour notre existence : rien de ce qui arrivera à votre corps physique, à votre mental ou à votre égo n’aura d’incidence sur votre Soi.

C’est en réalisant cette nature divine qui est la nôtre que nous accédons au bonheur. Nous découvrir immortels met un terme à nos craintes ; nous découvrir parfaits met un terme à nos désirs. Libérés du désir, nous éprouvons désormais le bonheur paisible, éternel et imperturbable.

Le raja-yoga comme science

Il n’y a chez Vivekananda rien qui relève de la religiosité, ni du fanatisme. Bien au contraire, Vivekananda considère le raja-yoga comme une science de l’esprit et, à ce titre, nous enjoint à l’étudier comme une science dure. Expériences, reproductions de ces expériences et observations libres de préjugés sont les outils par lesquels le yogi doit découvrir les rouages de son esprit et les maîtriser.

« Pour l’étude du raja-yoga, il n’est besoin ni de foi ni de croyance.

Ne croyez à rien que vous n’ayez découvert par vous-même. »

Et ceux qui ont étudié le bouddhisme savent à quel point ce précepte y est également capital : on ne parvient pas à la Vérité en se fiant à des croyances, à des traditions ou à des superstitions dont on aurait hérité, mais en étudiant l’esprit, en l’observant et en se fiant à sa propre expérience, à sa propre compréhension.

On ne cherche pas à croire, mais à comprendre les aptitudes de l’esprit tout comme un scientifique chercherait à comprendre une réaction chimique : toujours par l’expérience, jamais par la croyance.

La croyance n’est pourtant pas un gros mot, dans l’hindouisme, bien au contraire, mais si on la trouve omniprésente au sein du bhakti-yoga (un yoga tourné vers l’adoration de Dieu), elle est superflue dans le raja-yoga et le jnana-yoga, qui sont bien davantage tournés vers l’introspection et recommandés aux yogis les moins portés à la dévotion.

C’est donc avec cet esprit scientifique que Vivekananda nous enjoint à étudier le raja-yoga, mais aussi à le pratiquer. Car il voit d’un bien mauvais œil ceux qui font du raja-yoga une simple rêverie intellectuelle, qui lisent des ouvrages par dizaines sur le sujet, mais sans jamais les mettre en pratique ni s’adonner à la moindre méditation. Aucun avenir sur la voie spirituelle pour ces gens, selon Vivekananda.

Les 8 exercices du raja-yoga

La raja-yoga comporte huit exercices qui se résument ainsi :

- Yama : les devoirs moraux (non-violence, abstinence, honnêteté, etc.)

- Niyama : la discipline personnelle au quotidien (pureté, contentement,

persévérance, etc.) - Asana : la posture stable et agréable durant la méditation (position du

lotus, du demi-lotus, position parfaite, etc.) - Pranāyāma : les exercices de contrôle du souffle aboutissant à sa

maîtrise entière. - Pratyāhāra : le détachement des signaux issus de nos sens.

- Dhāranā : la concentration sur un objet, et le détachement des autres

pensées. - Dhyāna : le maintien prolongé de cette concentration.

- Samādhi : la fusion de la conscience et de l’objet.

Dans l’idéal, ces exercices se pratiquent dans l’ordre. On maîtrise l’un avant de passer au suivant avec, pour objectif, la maîtrise du Samādhi, cet état comparable au nirvana bouddhiste dans lequel le yogi s’est tant concentré sur l’objet de sa méditation qu’il ne fait, en conscience, plus qu’un avec lui. Il le connaît alors intimement, comme s’il était cet objet. Il réalise la véritable nature de ce sur quoi il médite et, par extension, la véritable nature de la réalité.

Les premiers exercices relèvent de l’hygiène de vie et de la droiture morale, qui forment dans l’hindouisme comme dans la plupart des autres religions une base nécessaire à l’établissement d’une spiritualité saine.

Le piège des ascèses excessives

Dans le cadre du raja-yoga, Vivekananda conseille une ascèse alimentaire et sociale.

Les céréales et le lait constitueront pour lui l’essentiel d’un régime frugal, idéal pour le yogi. Côté social, le yogi évitera les mondanités (comprenez « la vie dans le monde », les fréquentations, l’amusement, les discussions,…) pour se recueillir dans la solitude et le silence autant que possible.

Mais il est important de noter que ces ascèses ne doivent jamais être pratiquées outre mesure. L’ascèse est un contrôle exercé sur soi-même, mais ne doit jamais devenir une meurtrissure. Là encore, un parallèle se dessine entre le raja-yoga et le bouddhisme, car c’est à force de jeûnes excessifs, et à l’article de la mort même, que Bouddha comprit, peu avant son éveil, que torturer son corps ne mène à rien et qu’il y a en toutes choses un juste milieu à trouver.

Ainsi en est-il dans le raja-yoga :

« Le yogi doit éviter les deux extrêmes du luxe et de l’austérité. Il ne doit ni jeûner ni torturer sa chair ; celui qui le fait ne peut pas être un yogi.

Ni celui qui mange trop, ni celui qui jeûne,

ni celui qui se prive de sommeil, ni celui qui dort beaucoup,

ni celui qui travaille trop, ni celui qui ne travaille pas ne peuvent être des yogins »

L’austérité excessive n’a pas sa place dans le raja-yoga de Vivekananda.

Les siddhis, ou pouvoirs surnaturels du raja-yoga

Une fois les exercices moraux assimilés (yama et niyama), une fois maîtrisés les exercices physique (asana) et respiratoire (pranāyāma), viennent les exercices mentaux qui relèvent autant de l’exclusion des pensées (pratyāhāra) que de la concentration (dhāranā, dhyāna et samādhi, regroupés sous le nom de « samyama »).

Au cours de sa pratique, toujours selon Vivekananda, le yogi peut voir apparaître des signes inhabituels, comme des manifestations, des lumières, des parfums, autant de sensations semblant venir de nulle part et qui témoignent d’une progression spirituelle. Plus étonnant encore. La pratique du raja-yoga pourrait provoquer chez le yogi l’apparition de pouvoirs surnaturels.

Vivekananda cite en exemple la capacité de lire dans les pensées, mais les siddhis (ces pouvoirs surnaturels) sont nombreux dans l’hindouisme : on prête au yogi dévoué à la pratique du raja-yoga la possibilité de voler, de changer sa taille, son poids, de faire apparaître ce qu’il désire, bref, la capacité d’accomplir la moindre de ses volontés, à l’image d’un dieu.

Bien sûr, nombre d’hindous (et beaucoup d’occidentaux aussi) se lancent dans les pratiques yogiques avec l’espoir de maîtriser l’un ou l’autre de ces siddhis. Ce qui relève manifestement du désir égotique de puissance peut alors se changer progressivement en une volonté sincère d’élévation spirituelle pure de tout ego. Ainsi les pratiquants avides de pouvoirs deviennent des sages désintéressés.

Malheur en tout cas à celui qui, obtenant volontairement ou non des siddhis à force de pratique, les utiliserait pour satisfaire son ego. Il réduirait à néant les progrès spirituels accomplis pour tomber dans un inextricable attachement égotique. Dans le raja-yoga, et jusqu’au bouddhisme, il est toujours rappelé que les siddhis ne sont pas un mal en soi, mais qu’ils doivent être ignorés par les yogis désireux de s’élever spirituellement. Autrement, ils sont une tentation trop importante pour l’ego.

L’illusion du monde physique

Il ressort en tout cas de ce phénomène des siddhis l’idée intéressante que, puisque le monde physique est dans l’hindouisme considéré comme une illusion du mental (comme le sont également les rêves), il est logique que la maîtrise du mental qu’octroie le raja-yoga coïncide avec une maîtrise du monde physique, sous la forme de siddhis miraculeux.

Réalisant que le monde est issue de son mental et maîtrisant le mental, le yogi maîtrise le monde. Les adeptes du rêve lucide y reconnaîtront le phénomène dit de « pensée créatrice » par lequel, conscient qu’il est en train de rêver, le rêveur devient le dieu omnipotent de son propre rêve.

Tout ceci signifie aussi et surtout que, le monde physique n’étant qu’une émanation, un sous-produit du mental périssable de surcroît, il ne mérite en rien que l’on s’y attache, où que l’on s’émeuve d’y obtenir un pouvoir, même surnaturel.

Conclusion

Ce sont là les principaux enseignements rapportés par Vivekananda au sujet du raja-yoga, dont nous aurons de multiples occasions de constater qu’ils se retrouvent dans d’autres écoles de l’hindouisme, du bouddhisme, et bien au-delà même des spiritualités orientales.